銅板工芸

ブログ

銅という素材は、昔から美術工芸品や建築装飾の分野ではよく用いられてきたようです。

その価値は金や銀に比べれば到底及びませんが、そこそこの値打ち感と加工性のよさは、この金属の魅力でしょう。 我々板金屋も昔から、神社仏閣の屋根や軒先の装飾などで銅を加工してきました。最近では、神社仏閣専門の会社の 専門職でない限り、そのような仕事をする機会が少ないのですが、銅板の加工技術そのものは、板金職の基本技術として 継承されています。

ここでは、建築板金を離れた銅板加工(「趣味の工芸品」!?)の紹介をさせて頂きます。 なお、それらの製品に関するご質問、お問い合わせ(作り方や製作依頼等)も喜んでお受けいたします。

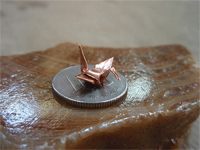

遊び心のある板金屋さんならみんな知っている、「銅板折り鶴」です。全国各地でみられます。

私も自分なりに工夫してなんとかつくれるようになりました。折り紙の折り鶴の折り方が基本になりますが、

紙と同じように折ろうとしてもうまくいきません。

若干の工夫が必要です。

折り紙の鶴と同じ形のものです。写真は、大きさ約10cm(両翼)、0.1mm厚の銅板を使用しています。

このように吊るして飾ることもできます。千羽鶴などは、この形がいいでしょう。

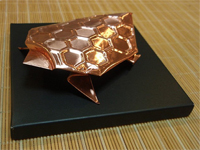

鶴があるなら、亀も…、というのが自然の流れというもの。そこで亀を作ってみようしたのですが、「折り紙」から離れられない私は、まず「折り紙の亀」を銅板で作ってみました。

結果…、それは、悲しいかな「ゴキブリ」にしか見えなくて…、一度は諦めかけていたのですが、「そうだ、亀といえば亀甲だ!」いうわけで、亀甲をつけてみたところ、なんとか亀に見えるではないですか!と、いうわけで、この銅亀は当社のオリジナルです。

(威張るほどのものではないですが)

ちなみに、銅亀も、全国各地の板金屋さんが、それぞれ工夫した作品を作っているようです。

(皆さん考えることは同じですね)

鶴でも使っているこの台座は、カラーガルバリウム鋼板を折り曲げて作ったものです。

組合(神奈川県板金工業組合港南支部)の講習会で、習ってきて以来結構はまって作り続けているのが、これ。

うすい銅板(0.15mm程)を用い、筋彫りで模様を浮き出させます。背景は銅を硫化させることにより黒っぽく着色しています。

額に入れるとかなり立派にみえます。

「丸に上がり藤」です。周りの丸の部分は、梨地仕上げ(ざらざらした状態)にしてあります。

仕上げ方の見本で作ったものです。

周りの丸の部分、向かって右が梨地仕上、左がプレーン仕上の状態です。

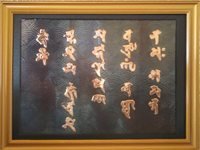

文字を彫ってもなかなか映えます。写真は、不動明王御真言(お経)の一部です。

娘(当時小学6年)が書いた書道の文字を銅板に彫ってみました。

金箔をうって仕上げたものです。額の大きさは15cm角。

金の輝きはやはり本物です!

これは、おまけですが…。ヒマなときに作ってみました。

ちょっと気になる立体があったりすると、板金で作れないかなぁ、なんて考えてしまいます(笑)。

一枚の板から、いろいろな形の立体が作れてしまうのが、展開図法の面白さです。

正12面体です。これは、正五角形の形を繋げていけばよいので、比較的簡単に展開できます。

こちら >

こちら >